一部請求と反訴 合格答案のこつ (後編)~たまっち先生の 「論文試験の合格答案レクチャー」 第 10回 令和2年予備試験の民事訴訟法から~

たまっち先生の

「論文試験の合格答案レクチャー」

第 10 回

「一部請求と反訴」合格答案のこつ

(後編)

令和2年 予備試験の民事訴訟法 から

第1 はじめに

本訴を全部却下した場合と本訴を一部却下した場合とで論じ方に差が出る非常に難度の高い問題

こんにちは、たまっち先生です。

今回は第8回に引き続き民訴法の一部請求に関する論点に関して実際のA答案とC答案とを比較検討しながら、どのような点に気をつけて答案を作成すれば、合格答案を書区ことができるようになるのかをレクチャーしていきたいと思います。

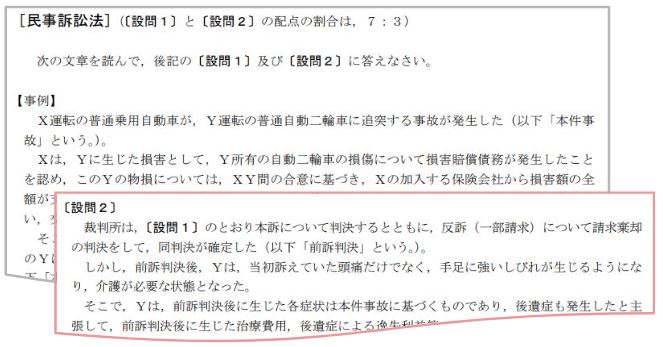

扱う問題は令和2年予備試験の設問2です。設問1も判例の射程を問う問題でしたが、設問2は設問1の解答によって、論じ方が変わってくる問題になります。本訴を全部却下した場合と本訴を一部却下した場合とで論じ方に差が出るという非常に難度の高い問題といえるでしょう。

第1 はじめに

本訴を全部却下した場合と本訴を一部却下した場合とで論じ方に差が出る非常に難度の高い問題

第2 A答案とC答案の比較検討

【A答案とC答案】

【比較検討】

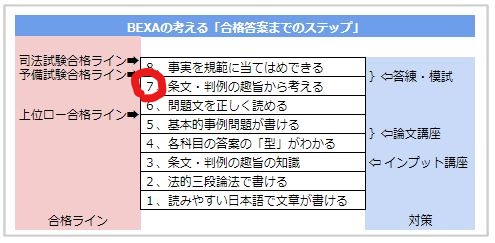

第3 B E X Aの考える合格答案までのステップ 「7、条文・判例の趣旨から考える」と関連性

第4 本問の考え方

1 本訴を全部却下した場合

2 本訴を一部却下した場合

第5 終わりに

一部請求と反訴の論点は単純に論証パターンを暗記しているだけでは解けない

第2 A答案とC答案の比較検討

【A答案とC答案】

さっそく、A答案(合格答案)とC答案(不合格答案)を見て行きましょう。

【比較検討】

A答案は、設問1で本訴を一部却下にしているので、設問2を既判力の問題として処理しています。他方で、C答案は設問1で本訴を全部却下にしているので、設問2を信義則の問題として処理しています。

まず、A答案は既判力の正当化根拠を指摘した上で、例外的に既判力が生じない(既判力が縮小される)場合があることを指摘することができています。簡潔な記述にとどまっていますが、指摘すべきことを端的に指摘できているという点で無駄のない答案であるといえるでしょう。そして、設問の中で「判例の立場に言及しつつ」とあるので、判例の立場に言及がないと設問に答えたことにはなりませんが、A答案は当てはめの中で、後遺症は予見できない性質のものであることを指摘した上、前訴時点では予見して攻撃防御をすることが期待できなかったことを論じることができているので、最判昭和42年7月18日の理解を示せているといえるでしょう。

他方で、C答案は、原則論→例外論という法律論の流れが崩れてしまっています。具体的には、原則論の中で本問の事情を具体的に展開してしまっており、法的三段論法が崩れてしまっています。さらに、上記の通り、本設問は「判例の立場に言及しつつ」という指示がありますので、平成10年判決を反対解釈して、後訴が信義則によって遮断されないこと(=平成10年判決の射程が及ばないこと)を論じる必要があります。しかし、C答案は、判例の理解を示せていない点で設問に答えることができていません。また、規範を定立することなく当てはめてしまっており法的三段論法が崩れている点でも印象が悪くなっています。

以上のように、一見A答案は記述が薄く評価が低いのではないかと思えるものの、結果を見れば論述量の多いC答案の方が評価が低くなっています。このことから、単にたくさん書けばいいのではなく、問われた内容に忠実に答えることが大切であるとお分かりいただけると思います。

C答案の受験生は決して基本的な知識が足りていないわけではないと思いますが、設問に答えるという姿勢や法的三段論法を守って答案を作成するという姿勢が若干欠けていたため、低い評価を受けています。A答案とC答案には絶対的な差があるというわけではなく、問いに答える姿勢や論述の仕方一つでその差を埋めることができるということは、意識しておくべきでしょう。

第3 B E X Aの考える「合格答案までのステップ」では

「7、条文・判例の趣旨から考える」との関連性が強い

B E X Aの考える「合格答案までのステップ」との関係では、「7、条文・判例の趣旨から考える」との関連性が強いです。

設問2は設問1の結論によって論じ方が2パターンに分かれます。設問1で本訴を全部却下した場合には、最判平成10年6月12日(以下、平成10年判決といいます、)の射程の問題となり、他方で、設問1で本訴を一部却下した場合には、既判力の問題となります。

【問題文及び設問】

令和2年 予備試験問題を読みたい方⇩⇩をクリック

https://www.moj.go.jp/content/001330820.pdf

第4 本問の考え方

1 本訴を全部却下した場合

⑴ 本訴を全部却下した場合には、本訴については訴訟要件の不存在についてのみ既判力が生じることになりますので、後訴との関係では本訴の既判力は(訴訟要件以外は)問題とならず、反訴の既判力との抵触のみが問題となります。反訴は明示的一部請求ですので、訴訟物は一部部分に限られます。この点について、後訴は前訴で主張しなかった部分(=明示的一部請求部分以外の部分)を請求していることになるので、前訴の既判力には抵触しないことになります。ここで、反訴の明示的一部請求が棄却されていることになりますので、明示的一部請求が棄却されたということで、平成10年判決を想起する受験生が多いと思います。まさにその通りで、既判力によって後訴の遮断はできないものの、信義則によって後訴を遮断できないかという点を検討する必要があります。したがって、本訴を全部却下した場合には、既判力の問題とはならずに信義則による遮断効の問題となります。以下では平成10年判決を見てみましょう。

⑵ 平成10年判決の概要

平成10年判決は、明示的一部請求の棄却後に後訴として明示的一部請求部分以外を請求した事案において、「右判決が確定した後に原告が残部請求の訴えを提起することは、実質的に前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解する」と判示しています。既判力によっては後訴の提起を遮断できない場合に、後訴の提起を遮断する根拠として、信義則による遮断を認めた判例の一つであると整理されています。平成10年判決を前提にすると、後訴の提起が信義則によって遮断されるのは、①実質的に前訴の蒸し返しであること、②被告の合理的期待に反すること、の2つを満たす場合です。

本問はYの立場からの主張を求められていますので、平成10年判決を反対解釈する必要があります。つまり、前記の規範をひっくり返して、①実質的に前訴を蒸し返すものではなくて、かつ、②被告の合理的期待に反しない、場合には後訴の提起は信義則によって遮断されないことになります。出題趣旨では、「本問で問題となる交通事故事案の不法行為訴訟の特質を踏まえ、残部請求や後遺症による損害の追加請求に関する判例の論理構成に言及しつつ、残部請求の可否について説得的に論述し、本問の具体的事案に当てはめた検討をすることができるか問われている。」とありますので、後訴で後遺症に伴って生じた損害の賠償を求めることが、①実質的に前訴を蒸し返すものではなくて、かつ、②被告の合理的期待に反しないものという点を論じることができれば、平成10年判決の射程が及ばず、後訴の提起が認められることになります。

本件では、Yの後訴としての残部請求は、後遺症にかかる損害賠償請求であるところ、Yは反訴で明示的一部請求をしているのであり、その明示的一部請求すらも棄却されています。また、明示的一部請求は、訴訟物は明示的一部部分のみと解されてはいるものの、実質的には債権全体が審理されているものとされ、後訴は実質的に前訴を蒸し返すものに当たりそうです。もっとも、後遺症はいつ発生するか分かり得ない後遺症について前訴で請求しろというのは現実的には不可能です。また、Yが前訴で争ったのは、前訴判決前に生じた損害ですので、後遺症に関する損害ではありません。そうすると、裁判所は後遺症の損害部分について審理したとはいえないでしょう。したがって、Yの後訴の提起は実質的に前訴を蒸し返すものということはできないでしょう。さらに、反訴被告たるXは、前訴判決前までの損害について請求されていることを認識していますので、後訴において前訴判決後に生じた後遺症に関する損害について請求されたとしてもXの合理的期待に反するとはいえません。

したがって、①及び②を満たしますから、平成10年判決の論理が妥当せず、平成10年判決の射程が及ばないので、Yの後訴の提起は許されることになります。

2 本訴を一部却下した場合

⑴ 本訴を一部却下した場合には、反訴で請求した明示的一部請求部分以外については本訴に対する一部認容判決が出ますので、不法行為に基づく損害賠償請求権の不存在に既判力が生じることになります。そして、後訴では、前訴の反訴で請求した部分以外の部分について請求をすることになりますが、これはまさに本訴の不法行為に基づく損害賠償請求権の不存在という既判力と直接的に抵触することになります。そうすると、本訴を一部却下した場合には、既判力の問題として整理されることになります。

⑵ 本件ではYの後訴としての残部請求は、後遺症にかかる損害賠償請求です。これは、本件事故に関する不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物としていますので、前記不法行為に基づく損害賠償請求権の不存在という前訴の既判力と抵触することになります。したがって、原則としてYは残部請求ができないことになります。ただ、これで答案を終了してしまうと、ほとんど評価されないでしょう。

ここからは、後遺症による損害は前訴時点では主張することが不可能であるという特殊性をどの程度、意識できるかがポイントになってきます。

この点について、最判昭和42年7月18日(以下、昭和42年判決といいます)は、前訴確定後に発言した後遺症に係る後訴損害賠償請求について、前訴は明示的一部請求であり、前訴時点では予見し得なかった後遺症に係る損害部分については、既判力は及ばないとして例外的に後訴の提起を認めました。本設問では判例の立場に言及することが求められていますので、上記昭和42判決の理解を示すことは必須でしょう。

既判力の正当化根拠は、前訴で十分な手続保障が与えられたこと及び前訴で十分な主張立証をし尽くしたことに対する自己責任にあると考えられています。そうすると、上記の正当化根拠が及ばない場合には、既判力が生じる根拠を欠くので、既判力の縮小を認めることができます。したがって、以下では、①前訴で十分な手続保障が与えられず、かつ、②前訴で十分な主張立証を尽くしたとはいえない場合には、例外的に既判力が縮小され、後訴の提起が許されると解されます。

⑶ 本件ではYの残部請求の内容は、前訴判決後に生じた手足の強い痺れという後遺症について前訴判決後に生じた治療費用、後遺症による逸失利益等の財産的損害、本件事故の後遺症による精神的損害等です。これらの損害はいずれも前訴判決後に明らかとなっていますから、Yが前訴時点で請求することは期待できないですし、不可能といえるでしょう。そうすると、Yは前訴でかかる主張をしていないことになるので、前訴では十分な手続保障が与えられなかったということができます。また、同様の理由により前訴で十分な主張立証を尽くしたわけではないので、自己責任を問う根拠も欠くことになります。

したがって、上記①、②のいずれも満たされることになるので、Yが後訴で請求した部分については既判力を及ぼす根拠を欠き、前訴の既判力が及ばないという結論になります(既判力の縮小)。

第5 最後に

一部請求と反訴の論点は単純に論証パターンを暗記しているだけでは解けない

いかがでしたでしょうか。2回にわたり、一部請求と反訴の論点を扱ってきました。この論点は単純に論証パターンを暗記しているだけでは解けない論点であり、当該論点をメインで聞いている令和2年の予備試験は、受験生の実力を試す上で非常に良問だと思います。受験生の皆様には、ぜひ何度も繰り返し解いて理解を深めてもらいたいです。

2022年7月18日 たまっち先生

役に立った:2