今なら無料登録で憲法の動画も無料視聴可能に

BEXAでは、田澤康二先生による司法試験・予備試験の答案書き方講座「3ステップで学ぶ7科目答案作成術」講座を配信中です。

9月の同講座のオープンキャンペーンでは、ガイダンス動画だけでなく、総論編の無料公開もさせていただき、大変ご好評いただきました。

10月からご好評いただきました同講座の総論編を無料でご受講いただけるようになりました。

無料登録いただいた方であれば、どなたでも「3ステップで学ぶ7科目答案作成術」の総論編を無料でご受講いただけます。

さらに、今なら各論編の憲法も無料でご受講いただけます!

憲法の答案は人権だけの問題だと思ってませんか?

司法試験・予備試験にかかわらず、憲法の論文式試験では、法令違憲の問題と適用違憲の問題が主に出題されます。

どちらか一方が出題されることもあれば、どちらの問題とも取れるような出題もあります(近年では後者の傾向が強いようです)。

法令違憲と適用違憲とは?

司法試験・予備試験、憲法過去問を解いたことある方であればすでにご存じでしょうが、憲法の答案作成の際に注意すべきことは、どの人権が問題になっているかという点に加えて、何の制約が問題なのかという点が非常に重要になってきます。後者はどこを攻撃するのか(違憲と主張するのか)という問題です。

人権制約の根拠になっている法律の規定自体が違憲だと主張する方法が「法令違憲」、法律の規定自体ではなく、それに基づく処分が違憲だと主張する方法が「適用違憲」と呼ばれています。

まだ憲法を勉強し始めた方にとっては、どの人権が問題になっているのかということに注目しがちですが、司法試験・予備試験憲法にとっては「法令違憲」を主張するのか、「適用違憲」を主張するのかということは点数に大きな差がつきます。「法令違憲」を主張してほしいにもかかわらず、「適用違憲」を書いてしまうとまったくといっていいほど、点数は付きません。

それほど、「法令違憲」と「適用違憲」の使い分けは憲法にとっては重要になってくるのです。

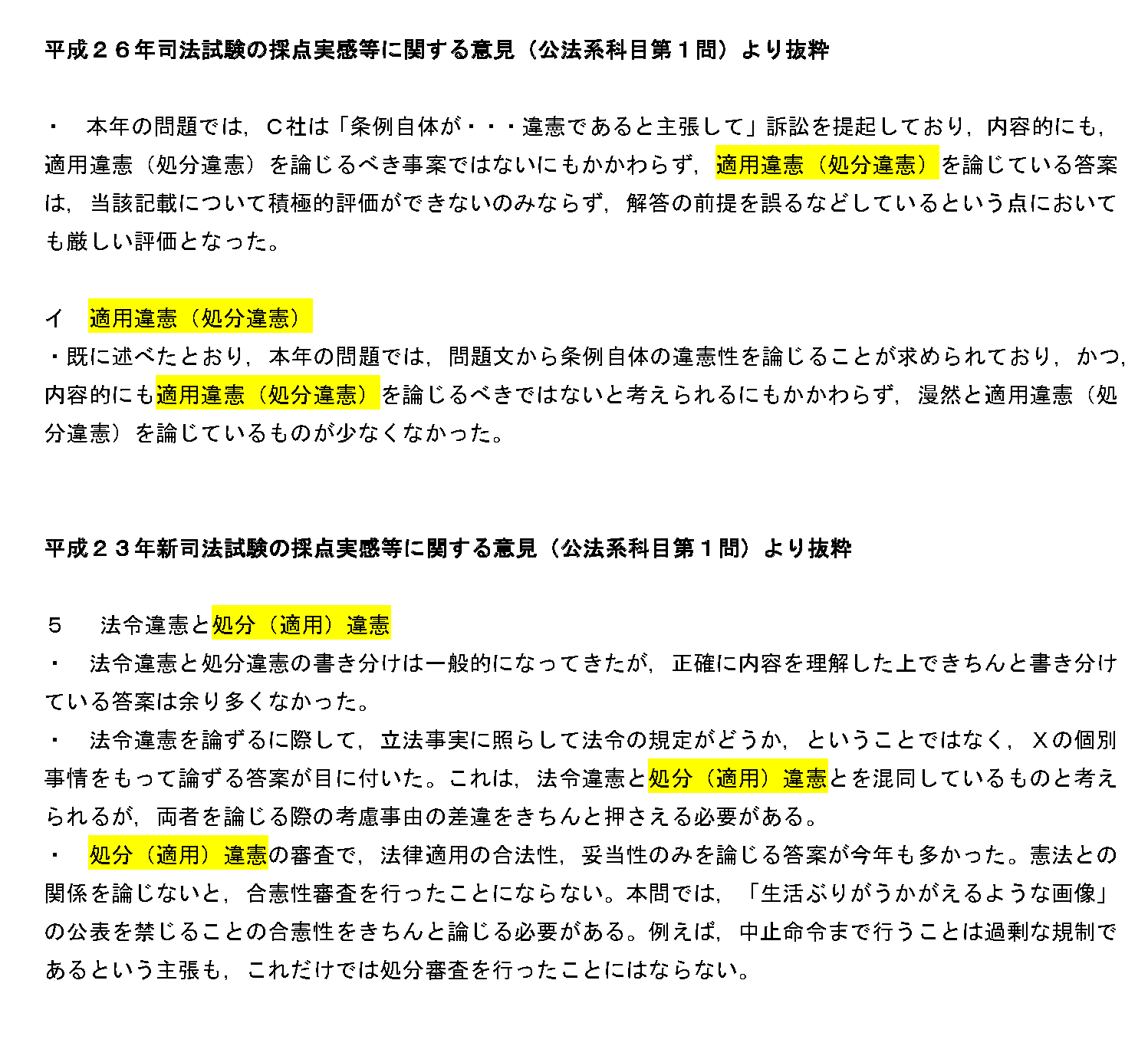

現に、司法試験の採点実感(司法試験委員が答案を採点した際の実感をまとめたもの)に「法令違憲」「適用違憲」の言葉が多く出てきます。

このように、「法令違憲」なのか「適用違憲」なのかという点は憲法の答案作成上、必須の使い分けになっているのです。

適用違憲を書くときペンが止まりませんか?

法令違憲の判断基準の典型例としては、いわゆる「審査基準」があります。その中でも、目的と手段を区別して、立法事実(法令を制定するときに考慮した事実など)を使ってあてはめをするという書き方を多くの受験生が実践しています。

法令違憲の書き方は、ニュアンスの違いはあれど、大枠はほとんどどの基本書やノウハウ本で異なることはないのではないでしょうか。そのため、法令違憲の書き出しや全体のフレームワークで悩む受験生は少ないと推察されます。

では適用違憲はどうでしょうか。

よく基準で出される例がいわゆる「芦部3類型」というものです。

芦部3類型とは?

①合憲限定解釈が不可能である場合

②合憲限定解釈すべきであるのにこれをせずに適用した場合

③法令の解釈を誤った場合

このほかにも、近時では様々な適用違憲の類型分けが、様々な基本書やノウハウ本で紹介されており、まさに百家争鳴状態です。どの見解に立ったからという理由で、司法試験・予備試験で点数に差はそれほどないでしょう。

重要なことは、ご自身がとられている見解、枠組みを答案にしっかりと表現できているか否かということです。

法令違憲はすんなりと答案構成→起案という流れになるにもかかわらず、適用違憲になると答案構成段階、または、起案段階で書き出しや言葉のつなぎに迷ってペンが止まってしまう、そんな経験ありませんか?

法令違憲は前述のとおり、ほとんどの受験生が共通の大枠や枠組みを使用しているため、無意識のうちに「みんな書いているから大丈夫」という潜在的な安心感がある一方で、適用違憲はケースごとで枠組みが変更し、しかも見解ごとにどの枠組みを使うのかということが異なるため、「この枠組み設定で大丈夫?」という潜在的な不安感があることが理由の1つです。

皆が書くことを書けば受かる試験で、皆が何を書くかの不安を覚えることは必然的なことなので、不自然なことではないのでしょう。

むしろ、その不安感を取り除くことがライバルに差を付けることになります!

現在、無料受講が可能な「各論編憲法」では、適用違憲の書き方をはじめ、受験生が憲法で悩みがちな論点・分野にスポットを当て、どのような書き方の方法に言及しつつ解説をしていきます。ペンが止まる不安感を払拭したい方は是非、無料期間中にご受講ください!

「3ステップで学ぶ7科目答案作成術」

ガイダンス動画公開中

すでにご登録されているご受講者様は "こちら" の講義紹介ページより

総論編、各論編(憲法のみ)の無料講義をお申込みいただけます。