まずは基礎講座からスタート

講座をチョット見!

体験サンプル動画

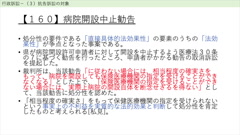

公法系1位が作った行政法過去問講座

公法系1位が作った行政法過去問講座 https://www.videog.jp/player/RMLLfMKXJchX">

公法系1位が作った行政法過去問講座

詳しく見る

詳しく見る

予備短答1位×データ 刑訴短答

予備短答1位×データ 刑訴短答 https://www.videog.jp/player/zLfuGho2Mb5L">

予備短答1位×データ 刑訴短答

詳しく見る

詳しく見る

超速習!合格答案術_憲法

超速習!合格答案術_憲法 https://www.videog.jp/player/ggto8Kf9MB1k">

超速習!合格答案術_憲法

詳しく見る

詳しく見る

行政法判例百選_サンプル①

行政法判例百選_サンプル① https://www.videog.jp/player/bBWtku57bfPp">

行政法判例百選_サンプル①

詳しく見る

詳しく見る

行政法判例百選_サンプル②

行政法判例百選_サンプル② https://www.videog.jp/player/snGCI6RHRmFx">

行政法判例百選_サンプル②

詳しく見る

詳しく見る

環境法速習講義

環境法速習講義 https://www.videog.jp/player/-QZHJ7edQFKC">

環境法速習講義

詳しく見る

詳しく見る

倒産法速習講義

倒産法速習講義 https://www.videog.jp/player/zf0g9IXyhgK5">

倒産法速習講義

詳しく見る

詳しく見る

法律用語100選

法律用語100選 https://www.videog.jp/player/N5rEIlT0Hdwx">

法律用語100選

詳しく見る

詳しく見る

国際私法速習講義

国際私法速習講義 https://www.videog.jp/player/P86Rj9skNM5o">

国際私法速習講義

詳しく見る

詳しく見る

民法条文マーキング講義/極

民法条文マーキング講義/極 https://www.videog.jp/player/3M6xDkkFg7aS">

民法条文マーキング講義/極

詳しく見る

詳しく見る

4S基礎講座サンプル

4S基礎講座サンプル https://www.videog.jp/player/XjhyvWqn1c5H">

4S基礎講座サンプル

詳しく見る

詳しく見る

司法試験道場サンプル

司法試験道場サンプル https://www.videog.jp/player/kRourWWPBY6F">

司法試験道場サンプル

詳しく見る

詳しく見る

趣旨規範ハンドブック速まくり

趣旨規範ハンドブック速まくり https://www.videog.jp/player/EKMEWb2ZpLOu">

趣旨規範ハンドブック速まくり

詳しく見る

詳しく見る

知的財産法入門速習講義

知的財産法入門速習講義 https://www.videog.jp/player/gC-KwdaiJMVD">

知的財産法入門速習講義

詳しく見る

詳しく見る

【第2版】経済法速習講義

【第2版】経済法速習講義 https://www.videog.jp/player/d7vgNoO8hVBA">

【第2版】経済法速習講義

詳しく見る

詳しく見る

刑法事例演習教材

刑法事例演習教材 https://www.videog.jp/player/TRnwh7sryKKb">

刑法事例演習教材

詳しく見る

詳しく見る

Law Practice民法攻略講座

Law Practice民法攻略講座 https://www.videog.jp/player/toYNOqEL4bBt">

Law Practice民法攻略講座

詳しく見る

詳しく見る

国際私法フレームワーク講義

国際私法フレームワーク講義 https://www.videog.jp/player/ohUciKERbrYe">

国際私法フレームワーク講義

詳しく見る

詳しく見る

憲法総まくり

憲法総まくり https://www.videog.jp/player/2AB2vxMQ4wAL">

憲法総まくり

詳しく見る

詳しく見る

事例研究会社法

事例研究会社法 https://www.videog.jp/player/V1vuyanGCyL9">

事例研究会社法

詳しく見る

詳しく見る

「法学入門」

「法学入門」 https://www.videog.jp/player/lpyR3Qi2Wbyc">

「法学入門」

詳しく見る

詳しく見る

「伝聞講義」

「伝聞講義」 https://www.videog.jp/player/xkLVxs49Lil0">

「伝聞講義」

詳しく見る

詳しく見る

「刑事訴訟法」

「刑事訴訟法」 https://www.videog.jp/player/AnB1rR3dZuWN">

「刑事訴訟法」

詳しく見る

詳しく見る

「租税法」

「租税法」 https://www.videog.jp/player/cuKGz7Dxa-k7">

「租税法」

詳しく見る

詳しく見る

勉強法のヒントをもっと見る

お役立ち情報もりだくさん!

勉強法のヒント

2024年4月17日

たまっち先生

横領罪の既遂時期 | 合格答案のこつ たまっち先生の「論文試験の合格答案レクチャー」第 45回~令和元年予備試験の刑法から~

司法試験は相対評価なのです。他の人ができないところをどれだけ出来るかという点は高得点をとる上で必須といえます。他の受験生と差をつけたいという気持ちはどの受験生にも共通しています。たまっち先生が「A評価」と「C評価」を分けるポイントをレクチャーします。

すべて見る

更新情報

- 2024年04月17日 【重要】ゴールデンウィーク休業のお知らせ

- 2024年03月18日 【配信情報】剛力大「司法試験・予備試験これだけ!75」商法 第1回~第3回 配信開始

- 2024年02月8日 【掲載情報】剛力大「これだけ!75」民法レジュメ完成(前半後半セット)版を掲載しました。